皆さんに長くお付き合いを頂いた 新しいロードレーサー・スプートニク

これが完成したので写真でご紹介させて頂きます

![]()

完成写真です 今回の計画は 2012年10月に石川県のカツリーズサイクル&デザインさんとの

塗装デザインから始まっています 組立記録だけでは無くその計画段階の流れも記事に

させて頂きました カツリーズサイクルさんが妥協せず良い仕事をして下さったので

それに負けない様一切手を抜かずこの自転車を組上げました

![]()

シートチューブの下部には 控えめに Katsuri'sのステッカーとシリアル ?が記されています

直付変速機とそこに装着しているのは 自作のチェーンキャッチャー

![]()

そのチェーンホイール部分 Shimano の ULTEGRAのコンパクトクランク 変速機は DURA-ACE

FD-7800 10速用です

![]()

リアメカは DURA-ACE RD-7800 前後共以前のロードからの移設です チェーンステーには

KINO55CRAZY55 私の Webサイトのアドレスが入っています

![]()

ヘッド回り 小物は CHRIS KINGクリスキングを選択 ステムは DEDA ZERO 100 そのステムの

間から見えるフォークコラムにはクリアブルーを塗り少々お化粧をしました

![]()

ハンドルバーエンドには オリジナルバーエンド これもカツリーズサイクルさんの制作です

![]()

リアブレーキ付近 フレームのシートブリッジには白とグリーン・ブルーの塗り分けがして有ります

![]()

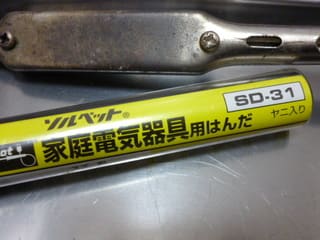

フロントフォークとブレーキ ブレーキ本体は DURA-ACE BR-7700 9速時代の部品です

ブレーキのインナーケーブルの先端は半田付けで処理

![]()

サドル回り サドルはサンマルコの ASPID 私のお気に入りサドルです スペアタイヤはチューブラー

![]()

集合ステー部分 ここの配色もカツリーズサイクルの成田さん独特のセンスです 塗装時の

マスキングが大変だったと思います

![]()

チェーンステーとシートの集合部 かなりボリュームの有る形状です この自転車、日陰で見ると

何とも言えない発色をしてくれます

![]()

そのグリーンメタリックと良くマッチした スプートニクのロゴ ここはダウンチューブです

![]()

ハンガーシェル部 小物は CHRIS KING クリスキングのセラミックベアリングを選択

![]()

もっと色々な所をご覧頂きたいのですがこの辺にしておきましょう

今回はフレームデザインの相談から決定を経て塗装へ 塗装の完成後は出荷前に全てのメスネジに

タップを通して下さる・・・ その真摯な姿勢に感動すら覚えた取引でした 今回は本当に

カツリーズサイクルさんにお願いして良かったと思っています

皆さんにも完成までの間、長くお付き合い頂き有難うございました ここにお礼を申し上げます

前回の作業 【 ロード組立 最後の作業 バーテープを巻く 】

初回の記事はここから 【 新フレーム計画 Спутник スプートニク 】

このフレームの案内は カツリーズサイクル&デザイン 【 大人のマグネシューム ソユーズ 】

これが完成したので写真でご紹介させて頂きます

完成写真です 今回の計画は 2012年10月に石川県のカツリーズサイクル&デザインさんとの

塗装デザインから始まっています 組立記録だけでは無くその計画段階の流れも記事に

させて頂きました カツリーズサイクルさんが妥協せず良い仕事をして下さったので

それに負けない様一切手を抜かずこの自転車を組上げました

シートチューブの下部には 控えめに Katsuri'sのステッカーとシリアル ?が記されています

直付変速機とそこに装着しているのは 自作のチェーンキャッチャー

そのチェーンホイール部分 Shimano の ULTEGRAのコンパクトクランク 変速機は DURA-ACE

FD-7800 10速用です

リアメカは DURA-ACE RD-7800 前後共以前のロードからの移設です チェーンステーには

KINO55CRAZY55 私の Webサイトのアドレスが入っています

ヘッド回り 小物は CHRIS KINGクリスキングを選択 ステムは DEDA ZERO 100 そのステムの

間から見えるフォークコラムにはクリアブルーを塗り少々お化粧をしました

ハンドルバーエンドには オリジナルバーエンド これもカツリーズサイクルさんの制作です

リアブレーキ付近 フレームのシートブリッジには白とグリーン・ブルーの塗り分けがして有ります

フロントフォークとブレーキ ブレーキ本体は DURA-ACE BR-7700 9速時代の部品です

ブレーキのインナーケーブルの先端は半田付けで処理

サドル回り サドルはサンマルコの ASPID 私のお気に入りサドルです スペアタイヤはチューブラー

集合ステー部分 ここの配色もカツリーズサイクルの成田さん独特のセンスです 塗装時の

マスキングが大変だったと思います

チェーンステーとシートの集合部 かなりボリュームの有る形状です この自転車、日陰で見ると

何とも言えない発色をしてくれます

そのグリーンメタリックと良くマッチした スプートニクのロゴ ここはダウンチューブです

ハンガーシェル部 小物は CHRIS KING クリスキングのセラミックベアリングを選択

もっと色々な所をご覧頂きたいのですがこの辺にしておきましょう

今回はフレームデザインの相談から決定を経て塗装へ 塗装の完成後は出荷前に全てのメスネジに

タップを通して下さる・・・ その真摯な姿勢に感動すら覚えた取引でした 今回は本当に

カツリーズサイクルさんにお願いして良かったと思っています

皆さんにも完成までの間、長くお付き合い頂き有難うございました ここにお礼を申し上げます

前回の作業 【 ロード組立 最後の作業 バーテープを巻く 】

初回の記事はここから 【 新フレーム計画 Спутник スプートニク 】

このフレームの案内は カツリーズサイクル&デザイン 【 大人のマグネシューム ソユーズ 】